문화행사

전시 · 행사

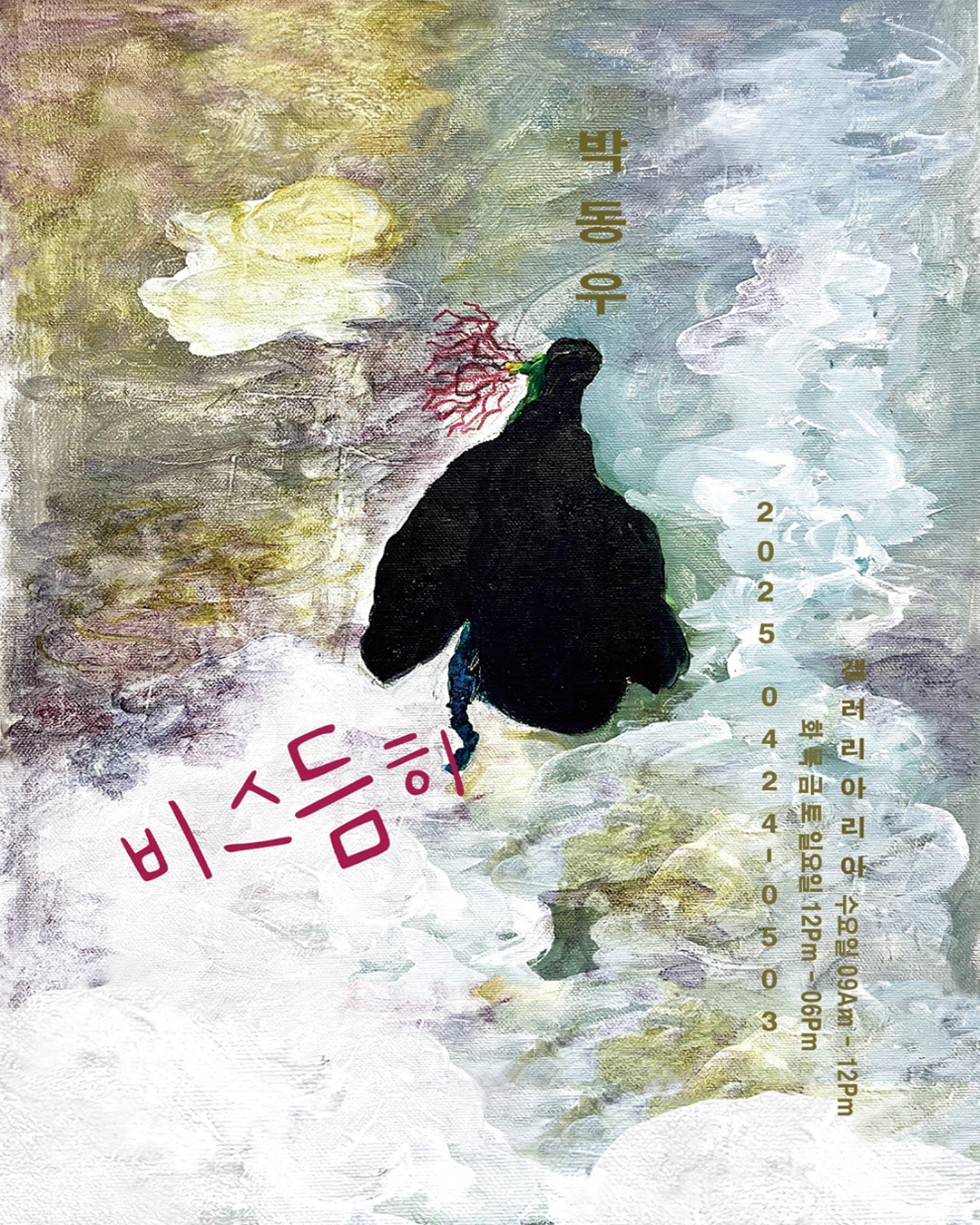

비스듬히

- 일 시 2025. 04. 24 ~ 2025. 05. 03

- 장 소갤러리 아리아

- 티 켓무료

- 시 간화요일_일요일 12 PM - 6PM 수요일 9 AM - 12 PM 월요일_휴관

- 참가 연령

- 주 최갤러리 아리아

- 문 의010 6323 6250

사업소개

갤러리 아리아는 2018년 송파구에서 개관하여, 작가들에게 예술 활성화를 위한 기획을 제공하고 있습니다. 또한, 아트마켓과 예술 교육 프로그램을 통해 누구나 쉽게 예술을 접할 수 있도록 하며, 힐링의 시간을 선사하는 공간이 되고자 합니다.

상세내용

작가노트

뒤죽박죽 정리안 된 나의방과 물음표를 띄우게 되는 메모들, 사진첩 속 정리 안된 기록물들을 뒤적거리고 있다. 어느 기록의 한컷에서 시선이 멈춘다. 빗물로 흥건해진 바닥에 비스듬히 뉘어진 물잠자리 사체가 보인다. 나도 비스듬히 물잠자리를 바라본다. 머리가 있어야할 자리는 비어 있고, 굳어버린 손가락과 어딘가로 끝없는 비행을 했을 기다랗고 둥근 검은 융단의 모습을 갖춘 날개는 찢겨져 있다.

언제 마지막 비행을 마친것일까? 단단했었을 검은 융단의 날개짓은 어디서부터 한올이 풀렸던걸까? 그 사이 개미들은 융단의 조직을 한올한올 사이좋게 나누어 먹고 있다. 소멸되어 가는게 있으면 새롭게 돋아나는게 있듯 하나의 사이클이 지나간다. 그자리에는 몇조각의 바스라진 검은 날개의 흔적이 남아 있다.

내시선은 여전히 비스듬하게 뉘어진 사진에 머물러있다. 나의 방을 비스듬히 한바퀴 돌아본다. 기록물들을 정리하다 보면 존재를 알리려는 듯 그들이 내민 손짓에 시선이 머물때가 있다. 머물렀던 시선 끝에는 각자가 가지고 있는 단면적인 모습 외에 서로 다른 이면의 모습이 존재한다. 오감이라는 감각과 덧붙여진 상상력을 따라 들어가다 보면 사이에 공존하는 버릴것과 살려내야 할 것 들을 찾는다. 물음표 아? 가 느낌표 아! 가 되도록 다듬어 나간다.